Smemoranda.it

Le smemonews del web

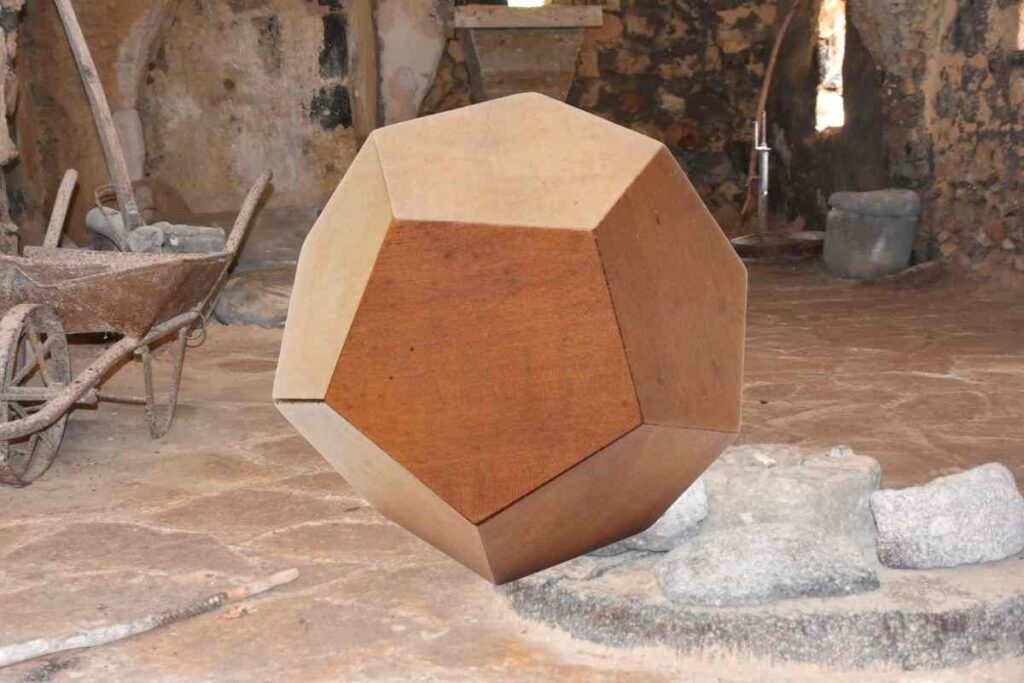

Cos’è il dodecaedro, ritrovato in più di 30 siti archeologici. Il mistero sul suo utilizzo

In tantissimi siti archeologici è stato ritrovato il dodecaedro, un oggetto misterioso dall’utilizzo ancora celato nell’ombra. I reperti archeologici sono la testimonianza più grande del passato dell’umanità e tutte le volte che viene scoperto un nuovo cimelio l’intera comunità storica si mette a lavoro per risalire all’identità di questo oggetto e ricostruire tutta la storia dietro di esso. Negli ultimi anni, però, è stato scoperto … Leggi tutto

Il Bologna va in Champions e Gianni Morandi fa una promessa inaspettata

Il Bologna è aritmeticamente qualificato per la Champions League e per l’occasione il tifoso speciale Gianni Morandi fa una promessa inaspettata. Il campionato di Serie A 2023/2024 ha già dato alcuni verdetti nonostante manchino ancora due giornate: l’Inter si è laureata Campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia mentre la Salernitana è retrocessa in Serie B, ma sicuramente l’epilogo più inaspettato e favoloso … Leggi tutto